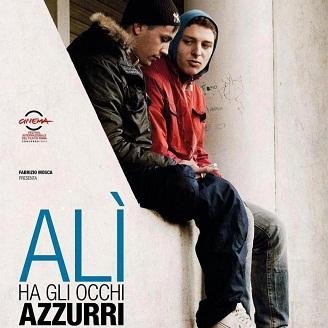

regia di Claudio Giovannesi

(Italia, 2012)

"Alì dagli Occhi Azzurri, uno dei tanti figli di figli, scenderà da Algeri, su navi a vela e a remi." È da questi versi tratti dalla poesia di Pier Paolo Pasolini Profezia che Claudio Giovannesi ha preso il titolo di Alì ha gli occhi azzurri, suo secondo film di fiction (anche se, come vedremo, questa definizione non rispecchia pienamente il film). Un omaggio a colui che prima di altri seppe comprendere come si sarebbe evoluta la società italiana, in particolare la sua parte popolare, proletaria e sottoproletaria vittima in quegli anni di un vero e proprio “genocidio culturale” che l’avrebbe ridotta a massa, a cosa informe, privandola totalmente dei suoi riferimenti originari. Per un film come Alì ha gli occhi azzurri, ambientato ad Ostia e che costeggia in alcune sequenze l’Idroscalo nei pressi del quale venne ritrovato il corpo martoriato dello scrittore e regista di Casarsa, un titolo così non costituisce soltanto un suggestivo omaggio alla memoria di un intellettuale molto importante per la cultura italiana ma ha anche una sua motivazione calata nell’attualità.

Una motivazione che emerge alla fine del film, a chiosa delle peripezie del protagonista adolescente Nader, italiano di seconda generazione che deve confrontarsi con la propria famiglia, egiziana e osservante dei precetti dell’Islam. Riuniti intorno alla tavola per la cena, i genitori e la sorella aspettano in silenzio il rientro del ragazzo che manca da casa ormai da giorni, mentre in televisione scorrono le immagini della primavera araba, di piazza Tahrir, di quella che è stata ribattezzata Rivoluzione dei gelsomini. Nader (che, in effetti, nel corso del film indossa delle lenti a contatto azzurre per confermare soprattutto a se stesso la propria estraneità all’etnia cui appartiene) è uno dei tanti figli di quell’Alì pasoliniano che ha attraversato il Mediterraneo per trovare benessere e migliori condizioni di vita ma che, alla resa dei conti, ha preso la direzione sbagliata, visto che la vera rivoluzione è quella intrapresa dei popoli nordafricani, mentre nell’Italia di oggi si può parlare a mala pena di una conservazione dello status quo, soprattutto per coloro che sono a tutti gli effetti considerati ancora stranieri.

La genesi del film di Giovannesi parte da lontano: il giovane regista romano gira nel 2007 Welcome Bucarest, una docufiction ambientata a Ostia con gli studenti dell’Istituto tecnico Toscanelli e incentrata su uno di loro, il rumeno Alin, che di integrarsi con i coetanei italiani non ne vuole proprio sapere: frequenta esclusivamente i propri connazionali, incapace di trarre dall’esperienza in Italia quanto di positivo gli viene offerto (amicizie, istruzione, una visione del mondo diversa). Due anni più tardi è la volta di Fratelli d’Italia, girato con modalità simili a quelle di Welcome Bucarest che, alla storia di Alin, aggiunge quelle di Masha, diciassettenne bielorussa adottata da una famiglia italiana, e di Nader, che ambisce a un’integrazione totale nella cultura del paese che l’ha accolto, anche rischiando di entrare in conflitto con la propria famiglia che l’ha educato secondo la tradizione egiziana.

Alì ha gli occhi azzurri costituisce l’ultimo movimento di questo esperimento in tre atti che si apre nella sua fase finale alla fiction, pur conservando, oltre al protagonista Nader Sarhan, numerosi elementi dello spirito documentaristico che aveva animato le prime due prove. Molti sono anche le componenti di natura strettamente narrativa che il regista/sceneggiatore recupera da Fratelli d’Italia, come le discussioni di Nader con la madre a proposito della fidanzata italiana (che la donna vorrebbe che il figlio non frequentasse), l’accoglienza che gli viene offerta dalla famiglia della ragazza, la difficile convivenza tra etnie diverse nei quartieri periferici della Capitale, che si inseriscono sulla linea narrativa principale del film incentrata sull’amicizia tra lo stesso Nader e il coetaneo Stefano. È un lavoro verticale, quello del giovane regista romano, partito con un laboratorio di cinema per gli studenti dell’Istituto Toscanelli e sfociato in un film riuscito, che tratta temi attualissimi come quello delle seconde generazioni, dell’integrazione e dell’intercultura, ma anche della realtà troppo spesso dimenticata della vita nelle periferie delle nostre città, senza scadere in banalizzazioni o nella trappola del 'film a tesi' desideroso di dimostrare più che di mostrare la realtà.

In questo lo aiutano due interpreti/personaggi presi dalla strada – Nader e Stefano - che passano dall’impersonazione di se stessi in Fratelli d’Italia all’interpretazione di se stessi in questo film, nonché una serie di comprimari validissimi, con i loro volti autentici, segnati dalla fatica del vivere. Giovannesi pedina i suoi ragazzi attraverso una terra di nessuno dove i punti di riferimento sono inesistenti a fronte della loro voglia di crescere in fretta, cercando scorciatoie facili anche rischiando, se necessario. Se in Fratelli d’Italia l’obiettivo stringeva l’osservazione, spesso impietosa ma sempre umanissima, sulle due principali agenzie formative, famiglia e scuola (pur concedendosi, come è ovvio, numerose incursioni nel microcosmo giovanile), qui questi due ambienti e le figure che li abitano, pur contribuendo allo sviluppo dell’azione, appaiono ancora più sfocati, distanti, incapaci di ascoltare e allo stesso tempo di seguire i protagonisti.

Per una volta, il passaggio alla fiction riesce a inasprire lo sguardo sulla realtà senza tradirla, a farne risaltare le contraddizioni senza ricorrere a semplificazioni: non sappiamo se quella di Nader Sarhan e Stefano Rabatti sia la realtà del film, ma oltre ai loro veri nomi, molto altro del vissuto, dei modi di fare e dei dialoghi quotidiani dei due ragazzi di certo attraversa il film che, dal canto suo, riesce a conservarlo e valorizzarlo grazie a una sceneggiatura salda e in taluni momenti capace persino di avvincere. È logico, vista la preparazione del campo, durata cinque anni e forse più, che ha permesso a Giovannesi di ancorare fortemente le storie di vita costruite per la fiction alla realtà del luogo e ai tanti microcosmi che il film ci mostra.

Su questa struttura forte Giovannesi incardina un vero e proprio racconto di formazione, sviluppandolo nel corso di una settimana nella vita di Nader e del suo coetaneo Stefano - delinquente in erba capace di compiere una rapina alle otto di mattina e mezz’ora dopo essere in classe per costruirsi un alibi - al quale Nader guarda come a un fratello maggiore, abile più di lui a introdursi e a muoversi nel sottobosco della microcriminalità romana. È per difendere l’amico che, durante una serata in discoteca, il protagonista sferra una coltellata a un ragazzo rumeno, evento che, insieme al rifiuto di obbedire alle proibizioni della madre, lo porterà ad allontanarsi dalla famiglia, a vivere di espedienti, ad abbandonare la scuola. Neanche l’amicizia con Stefano reggerà alle numerose prove che Nader dovrà fronteggiare, anzi, proprio grazie all’amico, il protagonista sarà costretto a rivedere, almeno in parte, i suoi sentimenti di estraneità nei confronti della cultura d’origine della sua famiglia.

Un percorso tutt’altro che facile, dunque, quello del protagonista, sospeso come tanti altri personaggi di pellicole analoghe – giova ricordare, a tal proposito, l’altrettanto riuscito Good morning Aman di Claudio Noce – tra due culture, prigioniero di molte contraddizioni, costretto a un percorso di formazione che si realizza nel film attraverso la scansione dei giorni della settimana e un movimento di progressiva autoemarginazione dalla famiglia – con il rifiuto adolescenziale di non sottostare alle regole imposte dai genitori – e dalla società – scegliendo di vivere di espedienti – che lo porta, tuttavia, a confrontarsi, oltre che con la violenza della strada, anche con la povertà, propria e dei propri connazionali irregolari presso i quali trova una precaria ospitalità. Forse è anche in questa esperienza di alterità ed estraneità tipica di chi è migrante (esperienza che, di fatto, Nader non ha mai sperimentato) che si completa il percorso del protagonista, in un’ideale ricongiunzione con quelle sponde del Nord Africa che si affacciano, non a caso, nella già ricordata sequenza finale.

Fabrizio Colamartino